在第二十三届天津市社会科学普及周期间,“图书馆里的阅读课”以“水面作花,丝拓成画——水拓技艺体验活动”为载体,将非遗文化与社会科学普及深度融合,为市民呈现了一场传统技艺与现代文明对话的文化盛宴。此次活动不仅展现了水拓画这一古老艺术的独特魅力,更通过实践体验深化了公众对中华优秀传统文化的认知与传承意识。

活动以水拓画这一国家级非遗项目为核心,由志愿者讲解其历史渊源与技艺精髓。水拓画起源于唐代“墨池法”,经丝绸之路传至土耳其并演化出多元风格,2014年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产名录。

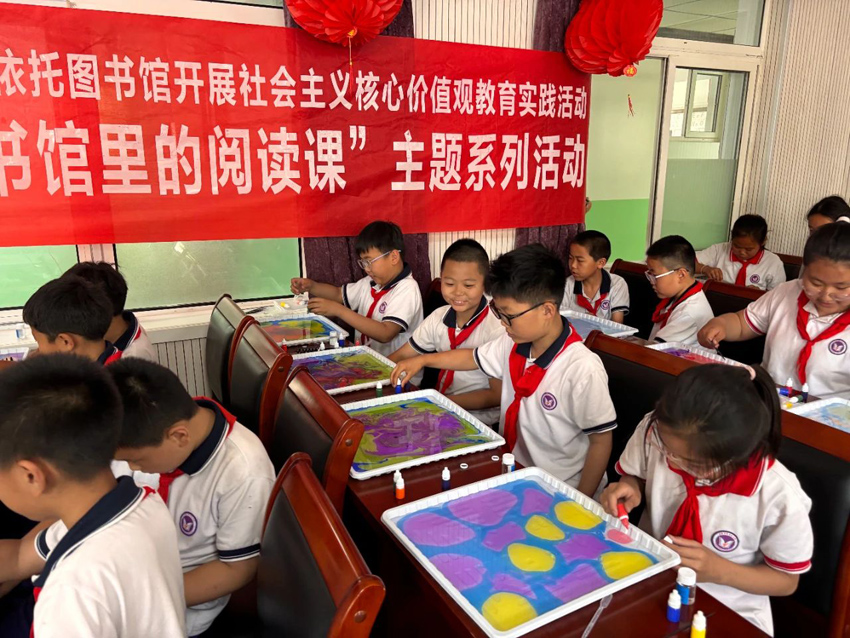

在老师的指导下,学生们以特殊画液为纸、油性颜料为墨,通过滴洒、勾勒等手法,使色彩在水面自由流动形成纹理,再以丝巾或宣纸拓印,将稍纵即逝的水中幻影定格为永恒艺术。现场创作的丝巾作品或如流云飘逸,或似山水氤氲,每幅作品皆为“仅此一件”的孤品,充分诠释了水拓画“水中生花、拓纸成画”的独特美学。一位学生感慨:“当亲手将丝巾浸入画液的瞬间,我仿佛触摸到了盛唐匠人的创作心境,这种跨越千年的文化共鸣让我更懂‘津派文化’的深厚底蕴。

这场水与墨的对话,不仅让千年非遗在社科普及周的舞台上绽放新彩,更为天津建设社会主义现代化大都市凝聚了文化共识。当读者手持自制丝巾走出品时,他们拿着的不仅仅是一件艺术品,更是一份对中华文明“活态传承”的使命担当。